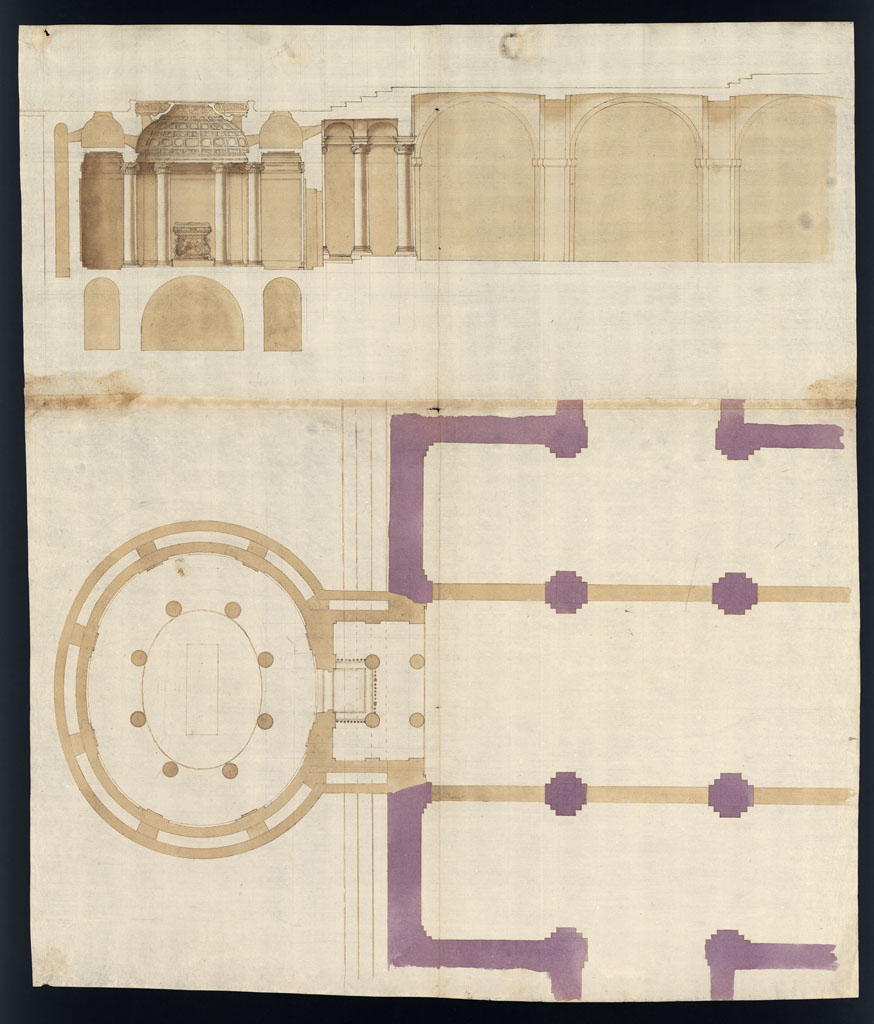

Progetto per lo scurolo di san Carlo Borromeo

Autore

[Richino, Francesco Maria ?]Titolo

Progetto per lo scurolo di san Carlo BorromeoDatazione

XVII secolo; [1606]

Collocazione

ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 38r

Dimensioni

756x638 mmTecnica e Supporto

Preparazione a punta secca, matita, compasso, punti guida; esecuzione a penna e inchiostro bruno, acquerellatura a inchiostro bruno diluito, acquerello blu; supporto cartaceo, filigrana non presente.

Scala

Non presenteIscrizioni

Sul verso, a penna e inchiostro nero: «Per lo scurolo del duomo / di Milano».

Sul verso, a penna e inchiosto nero: «58 A».

Sul verso, a matita: «38».

Notizie

Il disegno è inserito all’interno del secondo tomo della Raccolta Bianconi, composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796, poi passata ai Litta e poi ai Vallardi, ed entrata nel 1872 nelle collezioni civiche milanesi, quando il Comune di Milano la acquista da Antonio Vallardi. Il foglio è inserito al recto f. 38 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno negativo A 4143), mentre il verso del foglio del tomo è occupato da un altro disegno (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 38v).

Il disegno è composto su due fogli di dimensioni diverse (l’inferiore più grande), disposti uno sopra l’altro e lievemente sovrapposti. La carta si mostra ingiallita solo in corrispondenza delle colle stese al verso per il fissaggio al tomo, mentre evidenti sono le piegature originarie in quattro parti, che hanno provocato un lieve imbrunimento. Sul verso si notano alcune macchie brune e rossastre e alcuni strappi sono presenti in corrispondenza delle piegature del foglio.

Un aspetto rilevante di questo disegno è che pianta e sezione sovrastante mostrano due diverse tecniche di preparazione: per la pianta è impiegato un tracciato a punta secca corrispondente alle sole linee poi ripassate a penna (a esclusione della mediana centrale) e si nota l’uso di punti guida collocati lungo l’asse orizzontale della pianta nella zona dello scurolo ellittico; la sezione mostra invece una preparazione a matita e anche tracce di una quadrettatura riservata ad alcune zone, essa sembra inoltre preparata proiettando le linee della pianta in verticale. Nell’esecuzione a penna si notano alcune imprecisioni e piccole sbavature, mentre l’acquerellatura a inchiostro è stesa in due tonalità di bruno, la più tenue per la base parietale di fondo, la più densa per le ombre, mentre l’acquerello blu è usato per campire i pieni murari di parte della pianta (forse preesistenti?).

Note critiche

Il disegno ha avuto una discreta fortuna critica nell’ambito degli studi sulla costruzione dello scurolo di San Carlo Borromeo, o scurolo nuovo, voluto da Federico Borromeo per trovare una migliore collocazione per il corpo dell’allora Beato Carlo Borromeo (beatificato nel 1602, canonizzato nel 1610), successivamente alla ricognizione della reliquia avvenuta nel 1606 (Scotti, 1973). Sono noti tre elaborati correlati con la vicenda, studiati in particolare da Cecilia Bocciarelli, Stefan Kummer e Aurora Scotti: oltre a quello in oggetto, un altro disegno nello stesso tomo della Raccolta Bianconi (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 37vB) e un disegno già conservato presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano (BAMi, F. 251 inf. n. 47, trafugato nel 2001).

Cecilia Bocciarelli documenta le fasi progettuali e costruttive dello scurolo a partire dal 10 marzo 1606, quando il vicario generale indica la necessità di costruire un sepolcro per il corpo di Carlo Borromeo: «Facta per prefatum Reverendum dominum Vicarium Generalem propositione sicut plusquam necesse est construere aliud sepulchrum […] in quo recondi possit corpus Beati Caroli» (AVFDMi, Ordinazioni Capitolari, 21, f. 17r; Bocciarelli, 1969, p. 183). Già il giorno successivo si dispone che un «modulo sepulchri ipsius Beati Caroli a quodam perito confecto» sia sottoposto al giudizio di Federico Borromeo (AVFDMi, Ordinazioni Capitolari, 21, f. 17v) e il progetto è poi approvato il 3 aprile («Viso modulo iuxta quem confici debet sepulchrum Beati Caroli, manu propria Reverendissimi Domini Prepositi Vicecomitis nec non Illustrissimi Domini Rectoris firmato, ordinaverunt, laudando prius dictum modulum, dictum sepulcrum fabricandum esse iuxta formam dicti moduli»; AVFDMi, Ordinazioni Capitolari, 21, ff. 21v-22r; Bocciarelli, 1969, p. 183). Il 18 marzo del 1606 Francesco Maria Richino è pagato 6 scudi d’oro corrispondenti a 36 lire imperiali per «haver fatto il dissegno del sepolcro del Beato Carlo» (AVFDMi, Mandati, 27; nel documento compare uno studio sommario di forma rettangolare quotato, presumibilmente corrispondente a una parte dello scurolo, forse la tomba), ma i lavori alla cappella sono in realtà eseguiti soprattutto nel secondo decennio del secolo: il 19 aprile 1611 è pagato «il modello di legname per la Cappella sotterranea di S. Carlo» e negli anni successivi è costruita la camera destinata ad accogliere l’arca del santo, rivestita con decorazioni d’argento nel 1619 (31 gennaio). Lo scurolo è poi rimaneggiato nel 1751 e di nuovo nell’ottocento con la sistemazione del vestibolo da parte di Pietro Pestagalli (Bocciarelli, 1969, p. 183).

Sia Cecilia Bocciarelli (seguita da Kummer), sia Aurora Scotti considerano questo disegno per uno scurolo in forma ellittica, il primo in ordine cronologico tra i progetti verosimilmente ideati da Francesco Maria Richino ed entrambe vi riconoscono l’autografia del maestro, ritenendo invece successiva la proposta con pianta ottagonale al foglio F. 251 inf. n. 47 della Biblioteca Ambrosiana (secondo Bocciarelli da riportare agli anni 1611-1612, secondo Scotti e Soldini una variante da collocarsi vicina al 1606), a sua volta difforme dal progetto definitivo, del quale non restano oggi disegni autografi, ma forse un rilievo al f. 37vB della Bianconi.

La parte della pianta campita con acquerello blu potrebbe forse riferirsi allo scurolo dei laici fatto costruire da Carlo Borromeo tra il 1577 e il 1578 sotto la quarta campata dal fondo della cattedrale (su questo Schofield, 2012, p. 180; si veda anche la scheda del disegno BAMi, F. 53bis inf., ff. 361v-362r).

Bibliografia

W. Lotz, Die ovalen Kirchenräume des Cinquecento, “Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte”, 7, 1955, pp. 90-92, fig. 63

C. Bocciarelli, L’attività di Francesco Maria Richino nel Duomo di Milano nei primi decenni del Seicento, in Il Duomo di Milano, a cura di M.L. Gatti Perer, atti del congresso internazionale (Milano, 1968), Milano, 1969, I, p. 182 fig. 10, p. 183

A. Scotti, Disegni di architettura, in Il Seicento Lombardo. III: Catalogo dei disegni, libri, stampe, Milano, 1973, p. 50

M. Vyoral-Tschapka, Ein unausgeführter Entwurf Francesco Maria Richinis für die Karl-Borromäus-Gruft des Mailänder Domes, “Römische historische Mitteilungen”, 16, 1974, pp. 81-84, fig. 1

S. Kummer, Mailänder Kirchenbauten des Francesco Maria Ricchini, Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde des Philosophischen Fachbereichs, Würzburg, 1974, K102-K103, fig. 9

S. Kummer, Mailänder Vorstufen von Borrominis S. Carlo alle Quattro Fontane in Rom, “Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst”, XXVIII, 1977, p. 160 fig. 5, p. 168

I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, p. 31

La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 26

W. Lotz, L'architettura del Rinacimento, a cura di M. Bulgarelli, Milano, 1997 [Mit, 1977], p. 70

A. Scotti, N. Soldini, Scheda, in Il Giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, a cura di M. Kahn-Rossi, M. Franciolli, catalogo della mostra (Lugano, 1999), Milano, 1999, p. 124

A. Scotti, Francesco Maria Richino e Busto Arsizio: architettura e territorio, in La basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio nell’opera di Francesco Maria Ricchino, a cura di A. Scotti, catalogo della mostra (Busto Arsizio, 2001), Busto Arsizio, 2001, p. 20, p. 26 nota 29